信仰的力量(十一)

叶挺:拳拳爱国情铮铮铁骨义

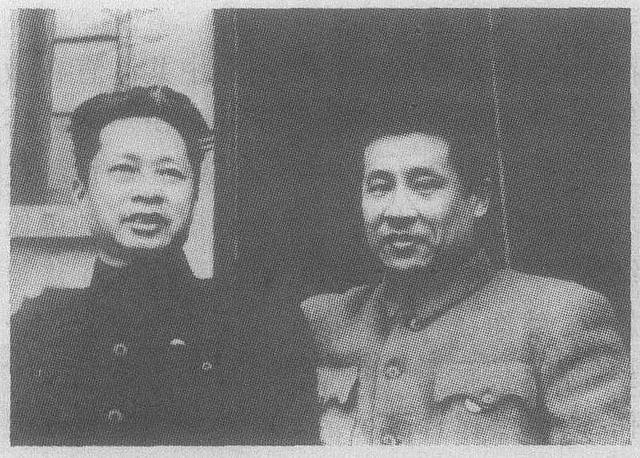

叶挺原名叶为询,1896年生于广东惠州一户农家。启蒙老师陈敬如为其改名“挺”,意为“人要上行、叶要上挺”,有挺身而出、拯救中华之冀。叶挺先后就读于广东陆军小学、湖北陆军第二预备学校和河北保定陆军军官学校。1917年他在《新青年》上发表长信,抒其“振污世,起衰弱”之志。

1924年,叶挺前往苏联学习,同年10月加入中国社会主义青年团,12月加入中国共产党。1925年回国后,叶挺任国民革命军第四军参谋处长,后改任独立团团长,参加北伐战争。他带领独立团进攸县、打醴陵、克平江、夺汀泗、取咸宁、占贺胜,战无不胜,攻无不克,“铁军”威名由此远播,“北伐名将”享誉中外。

1927年,国民党叛变革命,大革命遭遇失败,面对一片白色恐怖,叶挺坚持自己的政治选择,继续为信仰而战。叶挺任前敌总指挥,在以周恩来为书记的中共中央前敌委员会的领导下,8月1日,叶挺与朱德、贺龙、刘伯承一起,发动南昌起义,打响了武装反抗国民党反动派的第一枪。12月,叶挺又与张太雷、叶剑英等共同发动广州起义并担任起义军总指挥。毛泽东为此曾当面评价叶挺:你是共产党的第一任总司令,人民军队的战史要从你写起。

起义失败后,他漂泊海外。在这十年间,蒋介石多次以高官厚禄为诱惑,试图说服叶挺投靠国民党,却都被其断然拒绝。脱离党组织的叶挺对共产主义的信仰始终未变,在他流亡期间也一直想办法和党组织取得联系,希望能够继续为党工作。

1937年在日寇入侵、国家存亡之际,叶挺毅然归国,出任新四军军长。为表达自己对党的忠诚,11月,叶挺抵达延安,在中共中央为其举行的欢迎会上,叶挺真诚表示:“同志们欢迎我,实在不敢当。革命好比爬山,许多同志不怕山高,不怕路远,一直向上走。我有一段爬到半山腰又折回去了,现在又跟上来。今后一定遵照党所指示的道路走,在党和毛主席正确领导下,坚持抗战到底。”但这次见面有一个细节却让叶挺深感遗憾:毛主席在叶挺的欢迎仪式上称他为“叶挺军长”而不是“同志”。当时党中央问叶挺 “你愿意不愿意恢复党籍?”叶挺说:“从心里讲,我离党 10 年,为离群孤雁,思想极度苦闷,思念党,做梦都想投入党的怀胞,但此时我的这种身份,我认为暂不宜恢复党籍。我作为无党派人士,可以自由地与国民党官员交往,调解国共两党矛盾,代表新四军向老蒋要枪要军费……”叶挺表示“在党的组织外,但愿在党的领导下开展工作”。

此后,叶挺全身心投入新四军工作,利用自己的特殊身份与广泛人脉,往来斡旋于国民党上层,为组建、壮大和发展新四军倾尽全力;他充分发挥自己的社会影响力,为新四军吸引各界人才和社会贤达,为壮大抗日力量不辞劳苦;他施展军事才能,领导队伍驰骋于大江南北与日军苦战,赢得嘉奖无数。事实证明,叶挺用实际行动践行了他在延安对党所做的承诺,虽然留在党外,但是坚决服从党的领导,贯彻执行党中央敌后抗战路线。正是在叶挺的坚持和鼎力推动下,新四军在复杂局势下稳步发展,迅速成长为共产党领导下的一支重要抗日力量,名震江南,为华中敌后抗战作出了重要贡献。毛泽东曾称赞新四军:抗战有功,驰名中外;赞扬叶挺:“领导抗战,卓著勋劳。”

1941年皖南事变爆发,在新四军被国民党军队围攻多日,濒临绝境的情形下,叶挺奉命下山与国民党谈判“借路”,被国民党无理扣押,自此失去自由。

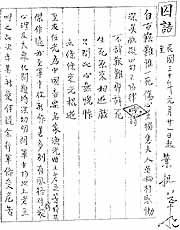

叶挺被无理扣押后,作了必死的准备。八天以后,也就是1941年1月21日,他用毛笔在信纸上断断续续写了18页的《囚语》,回顾了自己思想性格的形成和参加革命以来经受的危难,特别是表达了对‘皖南事变’死难者的深切悲痛和对部属的思念之情,以及自己被囚禁后宁死不屈的坚强决心。《囚语》第一页头四句明志诗,就集中反映了《囚语》的主题。”《囚语》明志诗是:不辞艰难那辞死,生死原来相游戏,只问此心无愧怍,赤条条来光棍逝。

蒋介石一向欣赏叶挺的军事才能,想借此机会劝降。国民党第三战区司令长官顾祝同多次“宴请”叶挺,劝他“投靠中央(蒋介石)不但可以不死,而且有官做”,“只要同意说皖南事变是共产党挑起的,可以以第三战区副司令长官相屈,合作抗日。”但叶挺不为高官厚禄所动。随后叶挺给蒋介石写了封信表示“挺不愿苟且偷生”,宁愿“保其真情而入地狱”“个人之操守至死不可变”。为使叶挺屈服,国民党使尽种种手段,在花样翻新的威逼利诱面前,叶挺丝毫不为所动,写下“威武不能屈,贫贱不能移,富贵不能淫”的条幅悬挂于居室以明志。

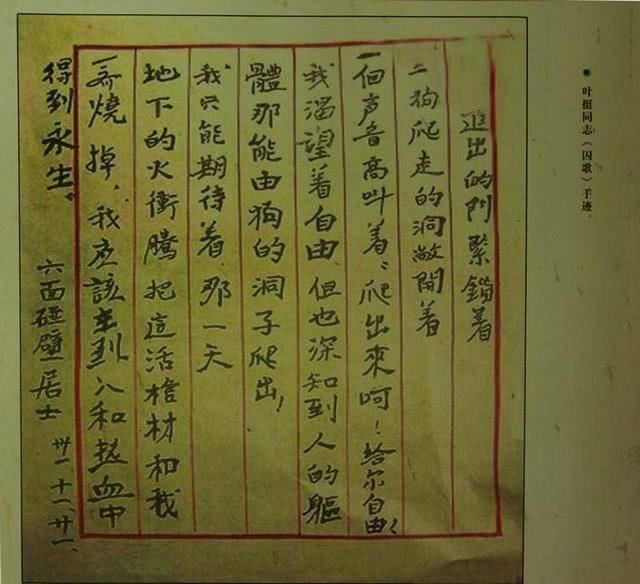

为切断叶挺与外界的联络,蒋介石先后将其囚禁于江西上饶、湖北恩施、广西桂林、重庆、湖北恩施等地,国民党高级将领陈诚、罗卓英、吴奇伟、郭忏等人,屡次劝说叶挺,请他出任第六战区副司令长官或代理司令长官,均遭叶挺严词拒绝。即使蒋介石亲自劝降,叶挺也坚贞不屈。囚居重庆期间,叶挺写下著名的《囚歌》:“为人进出的门紧锁着,为狗爬走的洞敞开着,一个声音高叫着:爬出来呵,给尔自由!我渴望着自由,但也深知道——人的躯体哪能由狗的洞子爬出!我只能期待着,那一天——地下的火冲腾,把这活棺材和我一齐烧掉,我应该在烈火和热血中得到永生!”这首诗将他的雄心壮志和不屈服的精神描绘的淋漓尽致,其宁为玉碎、不为瓦全的革命气节和高尚的人格风范昭如日月。

诗以言志,郭沫若先生当年乍读这首诗,便由衷感佩,这位将军的内心,任何力量无法摧垮,因为他有着峻烈的正义感,使他对于横逆永不屈服,而同时又有透辟的人生观,使他自己超越在一切苦难之上。

抗战结束后,经我党多次交涉,并提出将邯郸战役中被俘的国民党高级将领马法五作为交换条件,蒋介石才被迫答应放人。得知叶挺快要出狱的消息,戴笠的手下沈醉特意问叶挺出狱后第一件事要干什么,谁知叶挺毫不犹豫地回答说:“ 我将来出去第一件要办的事,便是请求中国共产党恢复我的党籍。”沈醉惊讶不已,戴笠更为震惊,不禁深深感叹:“共产党人的可怕,就是在这个地方。”

1946年3月4日,叶挺始得释放。共产党代表团在重庆为他举行了隆重的欢迎宴会。席间,叶挺激动地说:“在五年零两个月的时间里,我想的很多。我总结了过去的经验,我认识清楚了,只有中国共产党才能领导中国人民走向一个和平、民主富强的中国。”

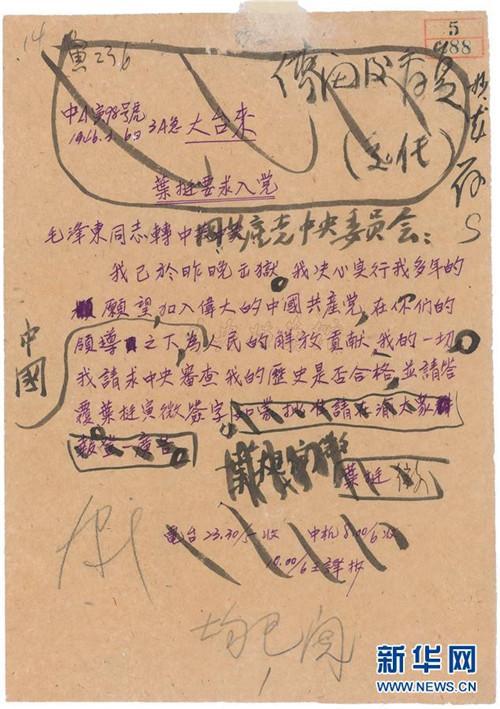

次日,叶挺即致电中共中央,请求重新加入中国共产党:“我已于昨晚出狱。我决心实行我多年的愿望,加入伟大的中国共产党,在你们的领导之下,为中国人民的解放贡献我的一切。我请求中央审查我的历史是否合格,并请答复”。

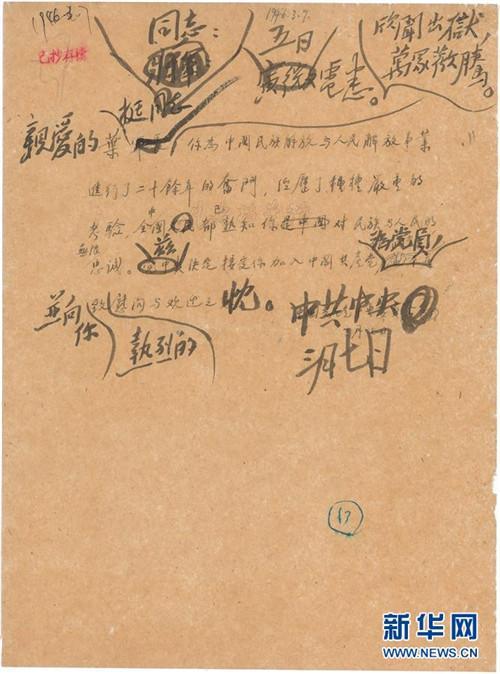

叶挺在出狱后10个小时写的入党申请受到了党中央的高度重视,毛泽东亲自动手修稿润色了批准叶挺入党的复电:“亲爱的叶挺同志:五日电悉。欣闻出狱,万众欢腾,你为中国民族解放与人民解放事业进行了二十余年的奋斗,经历了种种严重的考验,全中国都已熟知你对民族与人民的无限忠诚。兹决定接受你加入中国共产党为党员,并向你致热烈的慰问与欢迎之忱。中共中央 三月七日。”

毛泽东把原文中的称呼“叶挺将军”先改成“亲爱的叶挺同志”,又改成“亲爱的叶挺将军”,而后复改为“亲爱的叶挺同志”,其中心意,溢于言表。

得到同意入党的批复,叶挺百感交集,多年的愿望终于得以实现,叶挺兴奋、欣喜之情溢于言表。他向报社记者谈到自己为什么重新入党时说:“在失去自由的五年零两个月当中,有很多的时间可以考虑既往的事情。出狱后第二天就请求加入中国共产党,是经过五年多考虑的结果。”记者问:5年牢狱为何作出如此抉择?叶挺回答:5年的思考让我更加深信,今天的中国,真正为国家民族而奋斗的,只有中国共产党!记者又问:将军今后有何打算?叶挺回答:除了为人民外,还有什么?

叶挺重新回到党的怀抱,激动不已。周恩来关怀他的身体,建议他好好休息,但他立即投身国共整军谈判,为实现真正的和平而奔走。

1946年4月8日,叶挺等乘飞机由重庆回延安,飞机在山西兴县黑茶山附近失事。叶挺的生命在光明开启的时刻戛然而止。从1924年初次入党,到1946年重回组织,经历20余年奋斗,遍尝挫折与艰辛初心不改,高官厚禄置于前却矢志不渝,以其对党和人民的忠诚而彪炳史册;从北伐战争中战功赫赫的第四军独立团团长,到抗日战争时期威名远扬的新四军军长,叶挺将军一生功勋卓著。叶挺每一次面对个人荣辱甚至生死抉择,都表现出极强的政治立场,经过了种种严峻考验,终于再次回到中国共产党的怀抱,其献身国家民族,矢志追求理想的执着与忠贞,将永载党的历史。叶挺的名字与其精神,如他的诗作描述的,已在烈火和热血中得到了永生!

死讯传出后,毛泽东在《解放日报》上发表悼词说:“为人民而死,虽死犹荣。”

朱德提词:“为中国人民和平民主团结而牺牲。”

周恩来写了《“四八”烈士永垂不朽》的悼念文章。

1988年10月,叶挺被中央军委确定为我军36名开国军事家之一。

2009年9月,新中国成立60周年之际,叶挺被评为“新中国百位英雄模范人物”之一。

周恩来曾评价说:“十年流亡,五年牢监,虽苍白了你的头发,但更坚强了你的意志;你是人民队伍的创造者。北伐抗战,你为新旧四军立下了解放人民的汗马功劳。”

“文山大节垂青史,叶挺孤忠有古风。”从1924年入党,1928年广州起义失败后流亡海外与党脱离关系,到1946年3月再度入党直至4月遇难,叶挺的党龄不足4年,而脱党却长达18年,在这18年中他有10年在海外流亡,3年当新四军党外军长,5年被蒋介石囚禁,历经种种坎坷、磨难与考验,但他始终保持着一名共产党员的初心,对革命理想信念矢志不渝,践行了“为中国人民解放事业贡献我的一切”的誓言。他的精神如涅槃的凤凰,在“烈火和热血中得到永生”,成为今天党员的一面旗帜,鼓舞着后人继续奋斗前行。